必読レポート Mary Meeker 2018年版「15枚のキースライド」

先週開催された、米デジタルメディアRecodeの年次イベントCode Conferenceで、毎年恒例Mary Meekerによるインターネット業界のトレンドレポート「Internet Trend」が発表されました。

今年のレポートは294ページと、インドもカバーして355ページ!あった昨年からはだいぶスリムになりましたが、それでも示唆に富む多くのデータが含まれたレポートです。

様々な市場のトレンドに関するデータが豊富なため、各スライドの経年変化を見るというのも一興です。ぜひご興味のある方は、下記の過去ポストもご一緒にどうぞ。

イベントで、Mary Meeker本人がレポートを説明している動画がこちらです。

ただ、本人も言っているように、データ満載で、プレゼン向きではないので、ご興味がある方はレポートの方を一ページ一ページじっくりと読むことをお勧めします。

それでは、注目の15枚のスライドを紹介したいと思います。

1:スマホユーザの伸びは「0%」に

今年のレポートは、全体で12章構成になっています。

まず最初の章は「1 : Users」です。この章からは2枚のスライドを紹介します。

一つ目は、スマホの出荷台数について。

過去10年、世界のイノベーションを牽引して来たスマートフォンですが、増加スピードが、25%(2015)→ 12%(2016)と急減し、ついに「0%」となりました。

毎年15億台程度の買い替え需要は続くと思われますが、これまでのような成長は期待できません。

AIスピーカー?スマートウォッチ?自動運転カー?スマートホーム?次の巨大プラットフォームになるのは何でしょうか?

◼︎2:世界のネット普及率は「50%」

二つ目は、世界のネット普及率について。

世界のネット人口は一昨年の約34億人から2億人増えて、昨年36億人になりました。そしてネットの普及率は49%と、今年には50%を超える見込みとなり、世界の二人に一人がネットを使う時代となりました。

7ページには普及スピードの記述がありますが、鈍化はしているもののYoY +7%程度で伸びています。FacebookやGoogleのProject Loonなどが積極的に取り組んでいるのが、このまだネットに繋がっていない人へのインフラの提供です。

◼︎3:デジタル消費時間は「1日5.9時間」

第二章は、「2 : Usage」です。この章からは1枚のスライドを紹介します。

人々がネット上で費やす時間はさらに増加をしており、1日あたり5.9時間となりました。もちろん伸びを牽引しているのは、モバイル(3.1時間→3.3時間)です。

寝ている時間を除くと、1日の1/3程度をネット上で過ごすようになっているということです。リアルな空間での可処分時間はどんどんネットに侵食されているということが分かります。

◼︎4:デジタル決済比率は「60%」に

第三章は、「3 : Innovation + Competition + Scrutiny」です。この章からは4枚のスライドを紹介します。

一つ目は、決済手段について。

様々な手段によるデジタル決済が全体の60%にも及ぶという数字です。

この後で述べるようにEコマース自体はまだ小売全体の13%にしか達していませんが、決済手段という切り口で見ると、デジタル化が急速に進行しているということになります。

「P2P Transfer(個人間送金) : 7%」「Smart Home Device : 3%」など、日本ではまだ実現していない、もしくは普及していない決済も増えているという点は注目です。

◼︎5:Amazon Echo出荷「3,000万台」超え

二つ目は、躍進するAIスピーカー、Amazon Echoについて。

昨年の1,000万台から一気に加速し、3,000万台超えまで来ています。

利用できるスキルも昨年の1.2万から、3万と一気に増加し、着々と「ポストスマホ」の位置を固めています。

◼︎6:データによるUX最適化

三つ目は、「データによるパーソナリゼーション」について。

この1ページ前の29ページ目には、22億ユーザのFacebook、2億ユーザのPinterest、1.7億ユーザのSpotify、1.25億ユーザのNetflixが、データを元にしたパーソナリゼーションで良いUXを実現し、躍進している点についてまとめられています。

このページで注目したいのは、UBERのマルチシェアリングサービス、UBER Poolが全体の20%にも達しているというデータです。

シェアリングサービスUBER Xは、運転手一人に対してユーザは一人ですが、2014年に導入されたUBER Poolは、似たようなルートで移動する人をマッチングして同時に複数のユーザが一台の車に乗るという高いスペース効率を実現したサービスです。運転手、複数ユーザの位置、複数ユーザのルートというデータを正確に把握し、それらをマッチングすることにより、安くかつ効率的であるという満足度の高いUXを実現しています。

◼︎7:R&D新時代「売上比18%投資」

四つ目は、R&D投資について。

39ページでは、テック企業全体の時価総額が大きく伸びており、米国全体の25%にまで達しているというグラフが示されています。

このページは、米国でR&Dへの投資額が大きい上位15社のうち6社までがテック企業になっているというグラフです。Amazon(+45%)、Google(+23%)、Facebook(+40%)などは伸び率も桁違いです。ちなみに、通信キャリアや自動車メーカーはテック企業にカウントされていません。

41ページでは、産業毎のR&D投資の伸びがグラフになっていますが、テック企業はYoYで+18%、そのほかに伸びているのはヘルスケアのYoY +8%です。

42ページでは、テック企業の売上に占めるR&D投資の比率が、2007年の13%から18%まで増加しているというグラフが示されています。先日もFacebookの開発者会議 f8、Googleの開発者会議 I/Oを取り上げましたが、彼らのR&Dの成果は目覚ましく、中長期的にもこの投資は大きなインパクトを与えそうです。

◼︎8:EC化率「13%」

第四章は、「4 : E-Commerce」です。この章からは5枚のスライドを紹介します。

一つ目は、EC化率について。

EC化率とは、小売全体に占めるECの割合のことですが、じわじわと伸びてようやく全体の13%まで来ました。

47ページには、Amazonが占めるECの中でのシェア推移が示されていますが、2013年の「20%」から「28%」まで伸ばしています。圧倒的なトップでありながら、まだシェアを急速に伸ばしています。

45ページにEC化率の推移のグラフがありますが、YoYで16%とまだまだ伸びています。とは言え、これが一気に50%になることはないということで、貪欲なAmazonは「残りの87%」を狙ってリアルに参入して来ているのですね。

◼︎9:「ショッピング検索」はAmazon

二つ目は、ショッピング検索について。

消費者は、商品を検索する場合は、Googleなどの検索エンジン(36%)に行くのではなく、Amazon(49%)で検索をしているというのがこのデータです。これに伴いAmazonの広告ビジネスも大きく拡大しているということで、今年のQ1で$2B程度の売り上げがあるとされています。

また、63-64ページにあるように、Googleでは検索するのはGoogleであっても実際にショッピングは他のサイトで行われるのに対して、Amazonでは検索からショッピングまで全てAmazonで完結するというのが大きなポイントです。

◼︎10:「購買」から「登録」へ

三つ目は、サブスクリプション型サービスの強さについて。

サブスクリプション型サービスとは、毎回何かを「購買」してもらうのではなく、月額定額制にして、サービスに「登録」をしてもらうビジネスモデルです。

リストでは、Amazon Prime会員が1億人を超えたAmazonを筆頭に、ストリーミングサービス(Netflix、Spotify、PlayStation)、クラウドサービス(Dropbox)、メディア(NewYork Times)、ショッピング(Stitch Fix)と、様々なカテゴリーにおいてサブスクリプション型サービスが急成長しているということが分かります。

◼︎11:モバイルは「ゲーム」→「ショッピング」へ

四つ目は、モバイルアプリのカテゴリー毎の伸びについて。

かつてモバイルの花形であった、ゲーム(-16%)や写真(-8%)は減少傾向にある一方で、ショッピングが急増(+54%)。その他、エンタメ(+43%)、金融(+33%)となっています。

日本でも今週ついにInstagramのショッピング機能がリリースされましたが、スマホはもはや電車の中での暇つぶしメディアでなく、多くの消費者のメインのデジタルデバイスとなっていることが分かります。

◼︎12:Alibaba vs Amazon

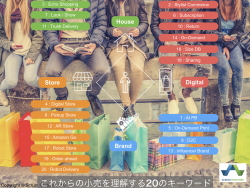

最後は、このポストのトップの写真にも選んだ「Alibaba」について。

中国に関しては、昨年も多くのページが割かれていたのですが、今年は中国のEコマースのリーダーであるAlibabaに多くのページが割かれています。

このページでは、Alibabaが、オンライン、リアル店舗、決済、エンタメ、クラウド、あらゆる領域でAmazonと同様の戦略を採っているということがマップされています。また94ページにあるように、Alibabaは、中国以外の市場でもYoY +70%と急成長しています。

◼︎13:モバイル広告は成熟期

第五章は、「5 : Advertising」です。この章からは1枚のスライドを紹介します。

このスライドは長らく使われて来た有名なスライドで、それぞれのメディアの利用時間に対して、広告費がどれだけギャップがあるかということを示しています。

まず利用時間ですが、モバイル以外の全て、紙、ラジオ、テレビ、デスクトップ、で減少しています。

唯一利用時間が伸びており、広告費とのギャップが大きかったモバイルですが、2016年のギャップは22B、昨年で16B、そして今年はほぼギャップはなくなり$7Bとなりました。モバイル広告市場もある程度の成熟期を迎えていると言えそうです。

個人的には、来年、ここに「AIスピーカー」というカテゴリが追加されると予想しています。

◼︎14:「車の所有」から「毎日UBER生活」へ

第六章は、「6 : Consumer Spending」です。この章からは2枚のスライドを紹介します。

一つ目は、所有とシェアリングエコノミーの比較について。

このページでは、USの5大都市のうち4都市で「自分の車を持つよりもUBERに乗り続けた方が安い」という逆転がおきているというグラフです。これまでもSan Franciscoではそうしたデータが発表されていましたが、UBERの普及が各地で進んだということだと思います。

また、124ページには、世界の大都市の「ホテルとAirbnbの価格比較」のグラフがあり、全ての都市で10%程度Aibnbの方が安いという結果になっています。ちなみに東京は、「ホテル $220」「Airbnb $93」です。

今後この傾向は、6で述べたUBER Poolのような高度なマッチングサービスが普及することで、様々なカテゴリーでさらに加速度的に進むと考えられます。

◼︎15:医療の「Consumerization」

二つ目は、医療の「Consumerization」。いい訳語が思いつきませんが、「B2C化」とか「サービス化」と言い換えてもいいかもしれません。

いまだに、「予約ができない」「予約したのに長時間待たされる」など不合理なことが多い医療サービスですが、One Medical(ex-Googlerが作ったデジタル病院チェーン)、Oscar(デジタルネイティブ健康保険)、Capsule(オンデマンド薬局)など、デジタルネイティブな医療サービスはどれも伸びています。

こうした旧来のやり方、仕組みがいまだに残っている従来産業は、サービスの「Consumerization」、消費者視点でデジタルサービスとして再構築することで大きなチャンスがありそうです。

この後にも、「7 : Work」「8 : Data Gathering + Optimization」「9 : Economic Growth Drivers」「10 : China」「11 : Enterprise Software」「12 : USA Inc + Inmmigration」と章は続きますので、ぜひご自身に関連のありそうな章には目を通してみてください。

中国に関しての記述は大量にあるのですが、肝心の日本は、、ということで探したところ、1ページ発見しました。

これは、過去30年のAIの世界の世界大会でのランキングの上位リストです。

赤文字は中国についての記載で、これまで米国中心だった上位リストが、一気に中国に塗り変わっているのが分かります。

ただ、2005年には、NECが一位!そして東大も三位に入っています。13年前ですね。。

毎度のことですが、次回の弊社主催の勉強会 Tackle!では、このレポートを詳しく説明しますので、ご興味ある方はぜひ東京またはSan Francisoでご参加ください。

【次回Tackle!開催情報は、Scrum Venturesのメールニュースでお届けしています。お気軽にご登録ください。Scrum Ventures メールニュースご登録はこちら】